Es kann durchaus sein, dass ich mich mit diesem Beitrag etwas außerhalb der Political Correctness bewege, dass muss unsere Demokratie jedoch aushalten. Es besteht eine Analogie zu der momentanen Flüchtlingsbewegung, alles nur schönreden und versuchen die anstehenden Probleme auszusitzen hat noch nie geholfen. Die Gesellschaft muss darüber diskutieren und vor allem sie muss bei der Problemlösung mit ins Boot geholt werden. Denn nur durch ihre Akzeptanz und durch ihr aktives Mitwirken kann die Immigration von Bevölkerungsminderheiten gelingen. Das ist bei den derzeitigen Flüchtlingen nicht anders, als bei der jahrhundertelangen Wanderung der Sinti und Roma.

Niemand kann sagen, woher der ursprüngliche Begriff „Zigeuner“ für diese Ethnie stammt, nur Mutmaßungen gibt es dazu. Jedoch wurde diese Bevölkerungsminderheit über Jahrhunderte überall in Europa so bezeichnet. In dieser Debatte um Sinti und Roma sind die Soziologen die Wortführer. Ohne die vorhandenen historischen Fakten zu akzeptieren werden die europäischen Völker für die mangelhafte Immigration dieser ethnischen Minderheit in die Verantwortung genommen.

Weder die Historik, die Archäologie noch andere Geschichtswissenschaften können verlässliche Anhaltspunkte über die Herkunft dieser Ethnie geben, auch die Naturwissenschaften konnten dazu bisher keinen Beitrag leisten. Die Herkunft von Sinti und Roma blieb unsicher, ja teils mythisch. Allein die Sprachwissenschaft brachte etwas Licht ins Dunkel. Der Begriff „Zigeuner“ wird heute als Fremdbezeichnung für die Ethnie der Sinti und Roma abgelehnt. In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch auch daran erinnern, der Begriffe Germanen ist auch eine Fremdbezeichnung aus römischer Feder. Ein Wort, ein philosophischer Begriff, wird durch Eigenschaften definiert. Die Eigenschaften, die ein Wort inhaltlich ausmachen, werden ihm von Menschen, von der menschlichen Gesellschaft, intruiert. Ich komme dabei zurück auf den im 19. und 20. Jahrhundert glorifizierten Germanenbegriff: groß, kräftig, blond und wild. Die Römer haben uns dazu gemacht, sie waren hingegen kleiner, weniger kräftig und von Typ her dunkelhaarig und hatten eine gewisse Zivilisierung. Gern haben unsere Vorväter auf die römischen Beschreibungen des Germanentyps zur eigenen Glorifizierung zurückgegriffen – mit fatalen Folgen, wie wir heute wissen.

„Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts legen sprachwissenschaftliche Untersuchungen die Annahme nahe, dass die Vorfahren der europäischen Roma auf vormals im Nordwesten des indischen Subkontinents lebende Bevölkerungsgruppen zurückgeführt werden können. Die heutige Romanes-Linguistik präzisiert diese Hypothese: „Zentralindien, Auswanderung nach dem Nordwesten und längerem Aufenthalt dort“, so der britische Linguist Yaron Matras, in „Die Sprache der Roma“.Erbgut,

Zudem können neuerdings auch die Naturwissenschaften Erkenntnisse zur Herkunft der Roma beisteuern. Erbgutanalysen belegen nun: europäische Sinti und Roma stammen aus Nordindien. Herausgefunden haben die Forscher sogar, dass sich Sinti und Roma im Nordwesten Indiens vor etwa 1500 Jahren auf die Wanderschaft begeben haben, bis sie vor etwa 900 Jahren über den Balkan nach Europa zogen. Dementsprechend gelangen wir in einen Zeithorizont der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts: 535 n. Chr. brach der Proto-Krakatau in Indonesien aus, ich habe darüber in Teil III berichtet. Können der Beginn der Völkerwanderung der Roma und dieser gewaltige Vulkanausbruch mit seinen globalen Klimafolgen in einen Zusammenhang gebracht werden? Auszuschließend ist dieser wohl nicht. „Am Anfang ihrer Reise blieben die Wandernden zunächst überwiegend unter sich, zeigt die Erbgutanalyse. Spuren von Hochzeiten mit Menschen aus dem Mittleren Osten, dem Kaukasus oder aus Zentralasien, finden sich kaum“, sagt Manfred Kayser von der Erasmus University Rotterdam. Die Untersuchungen und Vergleiche des Genoms von 152 Sinti und Roma aus 13 Gruppen, die in Ost-, Nord- und Westeuropa leben, mit dem Erbgut anderer europäischer Bevölkerungsgruppen, ergaben erstaunliche Resultate: So kann davon ausgegangen werden, dass die Auswanderer zu Beginn ihrer Reise fast ausschließlich unter sich blieben, denn Spuren anderer Kulturen aus dem arabischen Raum oder aus Zentralasien finden sich kaum. Jedoch muss sich der Zug später aufgespalten haben, denn heute gibt es zwischen den verschiedenen, weitgehend genetisch isolierten Gruppen einige Unterschiede, obwohl die Sinti und Roma weitgehend unter sich blieben. Bei der Untersuchung des Erbgutes osteuropäischer Gemeinschaften fand sich Erbgut anderer Europäer aus jüngerer Zeit.

Die historischen Quellen zu den Roma und ihren Wanderzügen sind unübersichtlich, unklar und sehr widersprüchlich: verschiedene Wissenschaftler bewerten sie sehr unterschiedlich. Einen Konsens gibt es in etwa darüber, dass sie jedenfalls spätestens seit dem 14. Jahrhundert in Süd- und Osteuropa lebten. Zum Nachrechnen: Seitdem sind 7 bis 8 Jahrhunderte vergangen. Warum ist sind dennoch bis heute die weitgehend endogenen Sozialstrukturen der Roma erhalten geblieben und warum haben sie bisher – über geschätzte 1500 Jahre – keine neue Heimat gefunden? Es ist wohl eines der großen Rätsel unserer Zeit, denn schließlich sind die Sinti und Roma keine verschwindend kleine Minderheit, sondern es leben derzeit etwa 11 Millionen von ihnen in Europa. Das sind mehr Menschen, als mancher kleine europäische Staat an Einwohnern hat.

Bei meinen Recherchen zu dem Buch „Die Harz-Geschichte 5 – die Zeit des Dreißigjährigen Krieges“ bin ich, bezüglich der Sinti und Roma, auf einige interessante Zeitdokumente gestoßen. Damals, in der jungen Neuzeit, wurden diese Ethnie in Nord- und Mitteldeutschland nicht als „Zigeuner“ bezeichnet, sondern trug die Bezeichnung Tatern. Für den nord- und mitteldeutschen Raum werden die Tatern erstmals im frühen 15. Jahrhundert genannt: 1417 in Magdeburg und in Hildesheim. Im 16. Jahrhundert wurden sie dann erstmals in der Harzregion genannt: 1539 in Quedlinburg, 1545 in Halberstadt und 1572 in Nordhausen. Ende des 16. Jahrhunderts kamen dann erstmals größere Gruppen Tatern in die Harzregion. Ihr fremdländisches Erscheinungsbild, verbunden mit ihrem Glaube und Aberglaube, verunsicherte die einheimische Bevölkerung, was angeblich einen gewissen Einfluss auf die damaligen Hexenvorstellungen ausübte. Wie die Quellen besagen, wurden die Tatern dennoch, besonders in den Städten, von der Harzer Bevölkerung recht vorbehaltlos aufgenommen. Ihre Lebenseinstellung und besonders ihre Kleinkriminalität (Diebstahl und Betrug) brachten den Tatern aber schon bald einen schlechten Ruf ein. Damals gab es keine Integrationsprogramme, Neue hatten sich in die Gemeinschaft einzufügen oder sie wurden gemieden und ausgestoßen. Und wie immer ist es falsch, alles über einen Kamm zu scheren. Es gab Tatern-Gruppen, die redlich waren und sich trotzdem auf Druck der Bevölkerung, auf Grund ständigen Argwohns, tief in das Gebirge zurückzogen. Die Plätze, an denen sie hausten, wurden nach ihnen benannt: Taternhöhe, Taternloch, Taternköpfe und Taternberg sind einige solcher überlieferten Namen. Das eigentliche Übel in jener Zeit des Dreißigjährigen Krieges sollen jedoch die bewaffneten Taternbanden gewesen sein. Der Chronist Wilhelm Kalthammer beschreibt es mit folgenden Worten: „Vor dem Wallensteinschen Heere zogen stark bewaffnete Zigeunerbanden umher, die unter dem Vorgeben zu diesem zu gehören, ebenfalls plünderten und raubten.“ Dafür wurden die Tatern gehasst und verachtet. Sie wurden damals auch von Amts wegen vertrieben, wo immer man sie antraf. Da der Dreißigjährige Krieg die Harzregion besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte, war auch die Wut auf die Tatern als Trittbrettfahrer der Kaiserlichen besonders groß und hielt für lange Zeit an.

Alle Epochen der Menschheitsgeschichte waren auch Epochen von Völkerwanderungen. Diese dauerten länger oder weniger lang. Alle diese Völker haben jedoch irgendwann ihre neue Heimat gefunden und sich dann mit den jeweils Einheimischen gemischt. Das lief in den seltensten Fällen reibungslos ab, häufig gab es lange andauernde Konflikte. Letztlich aber fand eine Immigration der Einwanderer statt, bei der eingesessenen Bevölkerung entstand Akzeptanz und auch eine gewisse Anpassung – beide Seiten konnten davon profitieren. Nur bei den Sinti und Roma ist wohl die Immigration in keinem europäischen Land wirklich gelungen, weil diese Bevölkerungsgruppen ihre endogene Sozialstrukturen nicht aufbrechen liesen. Bei Vermischung durch Heirat verlassen die entsprechenden Paare anscheinend oftmals die Sinti-Roma-Gemeinschaft, so dass die Erbgutvermischungen nicht in diesen Gemeinschaften weitergegeben werden können.

Sicherlich haben die Europäer bei der Immigration vieles falsch gemacht oder hätten vieles besser machen können. Dennoch muss resümiert werden: Immigration kann keine Einbahnstraße sein. Die Neuankömmlinge müssen dazu auch ihren Beitrag leisten und sie müssen die Grundsätze der Sozialstrukturen, sowie die geltenden Gesetze, respektieren und einhalten.

Das Einwanderungen von großen Bevölkerungsgruppen auch gut gelingen können zeige ich in meinem nächsten Beitrag auf, auch wenn es sich dabei um keine klassische „Völkerwanderung“ handelt – die kann es in unserer modernen Zeit nicht mehr in der Form, wie in der Antike, der Völkerwanderungszeit sowie im Mittelalter und der frühen Neuzeit, geben.

Völkerwanderung V – Die Auswanderung der Hugenotten

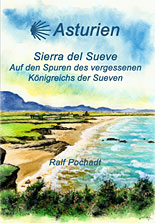

Nun kommen wir zurück auf Ralf Pochadt und seine Asturien-Studien. Weil ich seine Arbeit sehr interessant fand und sie auch dazu beitragen kann, eine kleine Lücke in der Geschichte der Germanen zu schließen, habe ich ihn animiert ein Buch über dieses Thema zu schreiben. Sein Buch „Sierra del Sueve – auf den Spuren des vergessenen Königreichs der Sueven“ ist 2013 in meinem Verlag Sternal Media erschienen und hat die ISBN 978-3732299553. Pochadt fand heraus, dass die Sueben in den historischen Überlieferungen des ehemaligen Königreich Asturien, wie auch in der heutigen autonomen spanischen Gemeinschaft Asturien, keine Bedeutung mehr haben. Wie konnte es jedoch dazu kommen? Immerhin bestand das Suebenreich als selbstständiges Herrschaftsgebiet auch unter den Goten fort. Wurden die Sueben vertrieben oder über Nacht mit einer anderen Identität versehen? Bei seinen Recherchen zu diesem Thema stieß Pochadt auf eine erstaunliche Manipulation der Geschichte, die einen Erklärungsansatz dafür bietet, warum die Sierra del Sueve bis heute nicht mit der germanischen Stammesgemeinschaft der Sueben in Verbindung gebracht wird, obwohl die über Jahrhunderte gebräuchliche Bezeichnung des Monte Sueve einen Zusammenhang nahelegt. Die Sueben hatten sowohl im gotischen Reich, wie auch im nachfolgenden Königreich Asturien weiterhin erhebliche Bedeutung. Ihre Namen, ihre Traditionen, ihre Kultur – sogar ihr christlicher Glaube – wurden von den Goten schlicht übernommen und als gotisch bezeichnet. Besonders unter dem asturischen König Alfons III. wurden im 9. Jahrhundert die Chroniken am Hofe ideologisch und auch faktisch bearbeitet, um eine Kontinuität des Gotenreiches und des Asturischen Königreiches zu konstruieren. Wie so oft, orientierte sich auch in diesem Fall die Geschichtsschreibung nicht an den Fakten, sondern machtversessene Herrscher glorifizierten ihre eigene Geschichte und die ihres Geschlechtes nach ihrem Gusto, und keiner hat es gemerkt oder angezweifelt. Bis in die 70er Jahre zweifelte kaum jemand an den Chroniken des Asturischen Königreiches. Dann legten die zwei spanischen Historiker Abilio Barbero de Aguilera und Marcelo Vigil ihre Theorie über die Berbindungen der germanischen Sueben zum Gotenreich sowie zum Asturischen Königreich vor, die von Pochardts Arbeit später weiter untermauert und gefestigt wird. Dennoch hält der Historikerstreit bis heute an – besonders in Spanien werden die germanischen Sueben gern geleugnet. Geschichte wird halt von Menschen geschrieben und hält sich dabei nicht immer an Fakten.

Nun kommen wir zurück auf Ralf Pochadt und seine Asturien-Studien. Weil ich seine Arbeit sehr interessant fand und sie auch dazu beitragen kann, eine kleine Lücke in der Geschichte der Germanen zu schließen, habe ich ihn animiert ein Buch über dieses Thema zu schreiben. Sein Buch „Sierra del Sueve – auf den Spuren des vergessenen Königreichs der Sueven“ ist 2013 in meinem Verlag Sternal Media erschienen und hat die ISBN 978-3732299553. Pochadt fand heraus, dass die Sueben in den historischen Überlieferungen des ehemaligen Königreich Asturien, wie auch in der heutigen autonomen spanischen Gemeinschaft Asturien, keine Bedeutung mehr haben. Wie konnte es jedoch dazu kommen? Immerhin bestand das Suebenreich als selbstständiges Herrschaftsgebiet auch unter den Goten fort. Wurden die Sueben vertrieben oder über Nacht mit einer anderen Identität versehen? Bei seinen Recherchen zu diesem Thema stieß Pochadt auf eine erstaunliche Manipulation der Geschichte, die einen Erklärungsansatz dafür bietet, warum die Sierra del Sueve bis heute nicht mit der germanischen Stammesgemeinschaft der Sueben in Verbindung gebracht wird, obwohl die über Jahrhunderte gebräuchliche Bezeichnung des Monte Sueve einen Zusammenhang nahelegt. Die Sueben hatten sowohl im gotischen Reich, wie auch im nachfolgenden Königreich Asturien weiterhin erhebliche Bedeutung. Ihre Namen, ihre Traditionen, ihre Kultur – sogar ihr christlicher Glaube – wurden von den Goten schlicht übernommen und als gotisch bezeichnet. Besonders unter dem asturischen König Alfons III. wurden im 9. Jahrhundert die Chroniken am Hofe ideologisch und auch faktisch bearbeitet, um eine Kontinuität des Gotenreiches und des Asturischen Königreiches zu konstruieren. Wie so oft, orientierte sich auch in diesem Fall die Geschichtsschreibung nicht an den Fakten, sondern machtversessene Herrscher glorifizierten ihre eigene Geschichte und die ihres Geschlechtes nach ihrem Gusto, und keiner hat es gemerkt oder angezweifelt. Bis in die 70er Jahre zweifelte kaum jemand an den Chroniken des Asturischen Königreiches. Dann legten die zwei spanischen Historiker Abilio Barbero de Aguilera und Marcelo Vigil ihre Theorie über die Berbindungen der germanischen Sueben zum Gotenreich sowie zum Asturischen Königreich vor, die von Pochardts Arbeit später weiter untermauert und gefestigt wird. Dennoch hält der Historikerstreit bis heute an – besonders in Spanien werden die germanischen Sueben gern geleugnet. Geschichte wird halt von Menschen geschrieben und hält sich dabei nicht immer an Fakten.