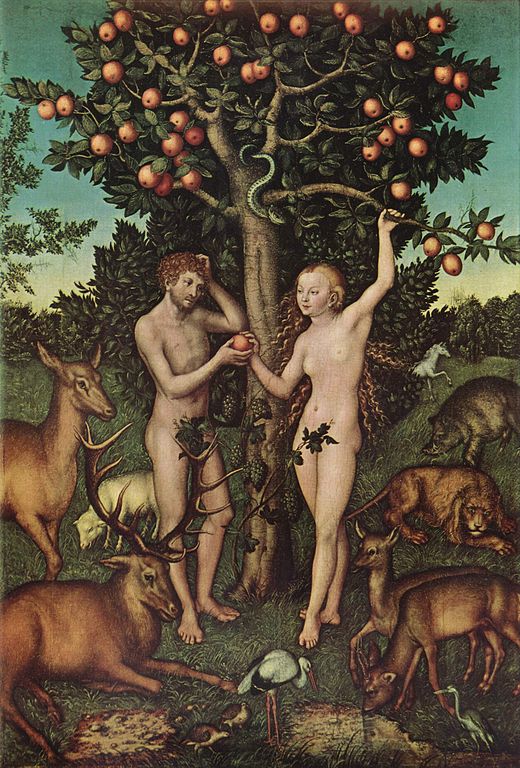

Die Geschichte vom Garten Eden sowie die Schöpfungsgeschichte sind erwiesenermaßen nicht christlichen und wohl auch nicht jüdischen Ursprungs. Bereits in der babylonischen Mythologie wird von der Erschaffung des Menschen berichtet. Jedoch wurde dort als Hauptgrund des menschlichen Daseins der Anbau von Nahrung für die Götter angegeben. Die Bibel kehrte alles um: Gott schuf die Pflanzen als Nahrung für Menschen und Tiere, die Tiere sollten Gefährten des Menschen sein.

Das Christentum hat die Schöpfungsgeschichte vom Judentum übernommen und kreativ, zum eigenen Vorteil, bearbeitet.

Das Judentum kennt keine Sünden, die vererbt werden können. Deshalb gehen die Sünden von Adam und Eva, die mit ihren Handlungen gegen die Gebote Gottes verstoßen haben, nicht auf die nachfolgenden Menschen über. Im jüdischen Glauben ist der Mensch nur für seine eigenen Sünden verantwortlich.

In den Formulierungen im Buch Mose hingegen wird aus den verbotenen Handlungen von Adam und Eva eine Erbsünde konstruiert. Der ApostelPaulus schrieb in Römer 5,12+18: „Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt…“ und „…durch die Übertretung eines Einzelnen kam es für alle Menschen zur Verurteilung.“ Daraus entwickelte man die Lehre von der Erbsünde, die es in allen westlichen christlichen Traditionen gibt.

In der Spätantike (zu Beginn des 5. Jahrhunderts) entwickelte der einflussreiche Augustinus von Hippo die Lehre der Erbsünde, die im Wesentlichen auf der Interpretation des Apostels Paulus fußte.

Als Bischof und einer der einflussreichsten Kirchenmänner seiner Zeit, lehrte er, dass von der Minderheit, die der Hölle entgehen, nur wenige einer schmerzlichen Läuterung nach dem Tod entrinnen würden. Die Lehre von der Erbsünde wurde in der Folge Bestandteil aller westlichen christlichen Kirchen.

Nachdem sich in der Spätantike sowie im frühen Mittelalter die christliche Kirche über große Teile Europas ausgebreitet hatte, wurde sie zunehmend auch politisch instrumentalisiert. In den folgenden Jahrhunderten vertiefte sich in der Reichskirche die Entfremdung zwischen der östlichen und westlichen Tradition bis zum Bruch.

Die westliche Tradition entwickelte sich in der Spätantike und im frühen Mittelalter im weströmischen Reich, während die östliche Tradition in Konstantinopel, Kleinasien, Syrien und Ägypten entstand (Byzantinisches Reich). Die eigentlich dogmatischen Unterschiede bleiben zwar gering, aber die lateinische Kirche hatte in dieser Zeit Lehren entwickelt, die nicht von ökumenischen Konzilien abgesegnet worden waren (z. B. Erbsündenlehre, Fegefeuer, Filioque, päpstlicher Primat des Papstes). Weitere Unterschiede bestanden seit langem bezüglich politischer Umgebung, Sprache und Fragen des Ritus und der Liturgie. Die Situation spitzte sich im 11. Jahrhundert zu, so dass es 1054 zu einer gegenseitigen Exkommunikation zwischen dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel kam. Dieses Datum gilt üblicherweise als Beginn des morgenländischen Schismas.

Diese christliche Spaltung setzte mit dem Untergang des römischen Reiches ein. Das neu entstandene weströmische Reich bekannte sich zum Christentum als Staatsreligion. Das daraus hervorgehende Fränkische Reich setzte auf Erbe und Tradition des römischen Reiches.

Das Reich der Franken ging auf mehrere westgermanische Kriegerverbände der Völkerwanderungszeit zurück. Nach dem Untergang Westroms stieg es unter den Dynastien der Merowinger und der Karolinger in drei Jahrhunderten zu einer Großmacht auf, die weite Teile West-, Mittel- und Südeuropas beherrschte. Den Höhepunkt seiner Macht und Ausdehnung erreichte das Frankenreich unter der Herrschaft Karls des Großen (768–814). Nachdem es im 9. Jahrhundert geteilt worden war, entwickelten sich aus der östlichen Reichshälfte das mittelalterliche deutsche Reich, aus der westlichen das spätere Königreich Frankreich.

Mit dem Machtantritt Karls des Großen bekam die Christianisierung eine neue Qualität. Schon zuvor spielte die Kirche bei der Ordnung und Festigung des Reiches eine herausragende Rolle, denn sie verfügte über eine Infrastruktur, die sich über das gesamte Reich erstreckte. Karl gab dem Zusammenspiel zwischen Königtum und Kirche eine neue Qualität. Er forcierte den Prozess der Einbeziehung der Kirche in sein Herrschaftskonzept durch einen massiven Ausbau der klerikalen Infrastruktur im ganzen Reich. Er gründete Klöster, richtete Bistümer ein und verfügte christlichen Religionszwang. Dabei behielt er sich das Rechte vor, alle Bischöfe selbst zu ernennen. Zudem ließ Karl der Kirche die bis dahin umfangreichsten Schenkungen und Vergünstigungen zukommen, die den Reichtum der Kirche wesentlich mitbegründeten.

Unter den Karolingern war aller Grund und Boden im Besitz des Königs. Dieser verlieh ihn in Form von Lehen an Grafen, Fürsten und Herzöge. Diese Lehen waren ursprünglich an die Lebenszeit des Lehensmannes gebunden und endeten mit dessen Tod. Nur das Eigentum der Kirche hatte Bestand.

Es war eine Form der Versorgung adliger Familien, Stifte und Klöster gründeten. Sie sicherten sich die Macht und den Einfluss über diese kirchlichen Güter und konnten damit Familienangehörige versorgen. Es ist also nicht verwunderlich, dass besonders im 9., 10. und 11. Jahrhundert Stifte und Klöster wie Pilze aus dem Boden schossen.

Nachdem sich das Erblehen im 11. Jahrhundert durchzusetzen begann, ließen die Stiftungen und Schenkungen erheblich nach.

Doch zuvor gab es ein Ereignis, dass bis heute von Mythen umwoben und in der Wissenschaft stark umstritten ist: Das Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung. Weil sich zu dieser Zeit die Geburt von Jesus Christus zum tausendsten Mal jährte, gab es die Prophezeiung des Weltunterganges zum Jahreswechsel 999/1000. Der burgundische Mönch Rodulfus Glaber wusste vom Jahr 999 Schreckliches zu berichten: „Die Angst der Menschen war so groß wie nie zuvor. Blutrote Kometen drohten am Himmel … Manch einer glaubte, Heere von Teufeln in den Wolken zu erspähen. Alle außergewöhnlichen Erscheinungen wurden als Zeichen für den nahen Untergang der Welt wahrgenommen. Überall füllten verstörte Christen die Kirchen, verkauften ihr Hab und Gut, bereuten ihre Sünden.“ Und sie spendeten und schenkten angeblich massenhaft der Kirche.

Ob all das wahr ist, lässt sich bis heute schwer beurteilen. Zu spärlich sind die Überlieferungen aus dieser Zeit. Dem Christentum nahestehende Wissenschaftler argumentieren damit, dass damals verschiede Zeitrechnungen verwendet wurden und zudem, dass die einfache Bevölkerung nicht von diesem Jahrtausendwechsel wußten. Andere Wissenschaftler vertreten die These, dass es für die Kirche ein Einfaches war, den angeblichen Weltuntergang zu propagieren und die Menschen für ihre angeblichen Sünden zahlen zu lassen.

Auf dem Sündenfall, der inhaltlich auf der Erbsünde beruhte gründete sich im Mittelalter die Lehre vom Ablass. Es war ein Konzept der katholischen Theologie, das eng mit den Konzepten von Sünde, Buße, Reue und Vergebung verknüpft und bestens geeignet war, die Kassen der Kirche immer aufs Neue zu füllen. Durch die Praxis der Ablassbriefe sollten den Gläubigen, durch die Zahlung eines Geldbetrag oder von Naturalien, Sündenstrafen im Fegefeuer für sie oder für bereits verstorbene Angehörige erlassen werden.

Dieser immer reger werdenden Ablasshandel, der das einfache Volk ausblutete, war ein Hauptärgernis für Martin Luther und ein wesentlicher Grund für dessen reformatisches Wirken.

Mehr demnächst!