Das Prinzip des Ionentriebwerkes wurde bereits im Jahr 1923 von dem Raumfahrtpionier Hermann Oberth beschrieben – ich arbeite gerade an einem Buch zur Geschichte der Raketenentwicklung. Ab diesem Zeitpunkt wurde an diesem Antriebskonzept geforscht – jedoch im Geheimen und das bis heute. Die Nationalsozialisten sind wohl diesbezüglich zu keinen revolutionären Erkenntnissen gelangt. Jedoch ist uns von deren Forschungen wenig bekannt – die Junkers-Werke forschten beispielsweise in diese Richtung – zu groß war die Geheimhaltung der Nazis. Und alle vorhandenen Forschungsunterlagen in diesen Technologiebereichen wurden von den Amerikanern und auch den Sowjets konfisziert und mitgenommen – topp sekret! Auch werden solche Entwicklungen grundsätzlich nicht patentiert, denn dann müssten sie ja veröffentlicht werden.

Einen Ionenantrieb hier im Detail zu erläutern würde den Rahmen sprengen, den ich mir hier gesteckt habe. Nur so viel dazu, die Physiker und Chemiker mögen mir verzeihen, es handelt sich dabei um einen rein atomphysikalischen Antrieb. Im Grundprinzip werden bei diesem Antrieb mit sehr wenig Masse, aus einer Anode und einer Kathode mittels einer Stromquelle Atome gelöst. Die dabei freiwerdenden Elektronen strömen zur Anode und die Ionen werden durch ein Gittergeflecht herausgeschleudert, dabei neutralisiert und bewirken den Schub des Triebwerkes. Es handelt sich somit um einen Antrieb nach dem Rückstoßprinzip. Das klingt soweit alles recht einfach und verständlich: Dennoch kann das Ionentriebwerk wohl als eine der beachtlichsten Erfindungen angesehen werden, die je gemacht wurden.

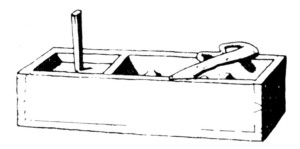

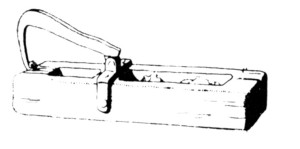

Wesentliche Bestandteile des Triebwerkes sind ein Ionisierbarer Treibstoff sowie eine Stromquelle, ein Gehäuse mit Gitteraustritt, eine Kathode und eine Anode, ein Magnet sowie einige Steuer – und Regelelemente und fertig ist ein prinzipielles Triebwerk. In der Praxis ist das natürlich erheblich komplexer, wie so oft besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis.

In der Regel kommen bei Fluggeräten Brennstoffantriebe zur Anwendung. Die haben eine sehr große Masse, bedingt durch den enormen Bedarf an Brennstoff, sowie eine dadurch eingeschränkte Reichweite und eine physikalisch begrenzte Maximalgeschwindigkeit. Alle diese Nachteile hat ein Ionentriebwerk nicht. Es kann enorme, bisher unvorstellbare Geschwindigkeiten erreichen und riesige Entfernungen zurücklegen. Jedoch hat auch dieser Antrieb einen Pferdefuß. Er benötigt eine ausdauernde Stromquelle mit geringer Masse. Anbieten können sich dafür bisher nur Solarmodule sowie Kernreaktoren.

Sie haben es sicherlich gemerkt, wir sind bei der Weltraumforschung gelandet. Viele Innovationen aus diesem Forschungsbereich haben sich inzwischen auch in Produkten des alltäglichen Lebens etabliert. Zur Weltraumforschung kann man stehen, wie man will! Unabhängig davon wird es kommen, dass ein Himmelskörper wieder einmal unsere Erde bedroht. Die Frage ist nur wann? Dieser Problematik ist sich auch die Politik und die Wissenschaft durchaus bewusst. Es wird daher in hochmodernen Beobachtungstationen ständig gezielt nach entsprechenden Himmelskörpern gesucht, die der Erde gefährlich werden könnten. Jedoch auch diese Frühwarnsysteme arbeiten anscheinend nicht vollständig zuverlässig, denn mitunter kam es durchaus zu gefährlichen Situationen, die erst zu spät erkannt wurden. So auch im März 2009, als zwei Asteroiden in etwa 7.000 km Entfernung an der Erde vorbeiflogen. Diese zwei Asteroiden waren zwar mit ihren jeweils etwa 50 m Durchmesser keine echte Bedrohung für unseren Planeten, trotzdem hätten sie bei einer Kollision sicherlich mehr als Staub aufgewirbelt.

Und was, wenn ein Asteroid von über zehn Kilometer Durchmesser auf die Erde zusteuert? Eine Atombombe einzusetzen, wie im Spielfilm Armageddon, wäre wohl illusorisch, denn dass der Asteroid sich so wie im Film sprengen lassen würde, wäre reiner Zufall. Jedoch eine Ablenkung könnte eine solche Bombe allemal bewirken. Dazu müsste sie aber frühzeitig zum potentiellen Kollisionsobjekt gelangen. Denn damit wir einem Zusammenprall entgehen ist keine großen Ablenkungen erforderlich. Entfernung und Zeit lassen bereits Ablenkungen des Himmelskörpers im Millimeterbereich wirkungsvoll werden. Dazu wird jedoch ein ausdauernder, schneller Antrieb benötigt, der rechtzeitig das Kollisionsobjekt erreicht. Vielleicht wäre für diese Mission eine Rakete mit Ionenantrieb einsetzbar, die als Stromversorgung Solarmodule nutzt. Aber nur, wenn der Einsatz Richtung Sonne geht. Wenn nicht, Pech gehabt – oder aber als Alternative ein kleines Kernkraftwerk als Energieerzeuger? Ein solches steht jedoch nicht zur Verfügung und unsere deutsche Politik will zukünftig auf Kernenergie verzichten, andere Nationen sehen das jedoch anders. Doch welche Alternativen haben wir zur Energieversorgung beispielsweise nach globalen Naturkatastrophen, wenn die Sonne nicht scheint und die Ernten ausbleiben? Brauchbare Alternativen: Fehlanzeige. Das gewaltige Vulkanausbrüche sowie Meteoriteneinschläge nicht ins Reich der Fantasie gehören, ist allgemein bekannt. Und auch die Folgen sind Politik und Wissenschaft durchaus bewusst. Das solche Naturereignisse wohl die Ursache für 2 bis 3 der großen Massenaussterbeereignisse waren, gilt in der Wissenschaft als sehr wahrscheinlich. Von daher sollten wir die Kernenergie nicht verteufeln, sondern als Alternative betrachten, die wir maß- und verantwortungsvoll weiterentwickeln und einsetzen sollten. Das haben wir in der Vergangenheit leider oftmals nicht getan.

Dass der Ionenantrieb nicht nur als wissenschaftliche Spielerei in technisch-physikalischen Laboren zu betrachten ist, hat der bekannte deutsche Physiker Prof. Dr. Horst Löb im Jahr 2002 unter Beweis gestellt. Als alle anderen bekannten Raketenantriebe versagten, um einen 700 Millionen Euro teuren Artemis-Satelliten in seine Umlaufbahn in 5.000 km Höhe zu befördern, übernahmen die Prof. Löb in seinem Gießener Physikalischen Institut gebauten zwei Ionenantriebe der RITA-Reihe diese Aufgabe und rettete damit den ESA-Satelliten. Ursprünglich waren diese Ionenantriebe nur zu Versuchs- und Testzwecken mit auf die Weltraummission gegangen.

Schon zuvor, am 24. Oktober 1998, startete mit Deep Space 1 erstmalig ein Raumfahrzeug mit Ionenantrieb ins All. In seinen Tanks befand sich das Edelgas Xenon, welches mithilfe von Solarstrom ionisiert wurde. Das nunmehr elektrisch geladene Gas wurde beschleunigt und trat mit rund 30 Kilometern pro Sekunde aus den Antriebsdüsen.

Heute wird in zahlreichen Versuchslaboratorien an Ionenantrieben geforscht. Zur Erzeugung des Ionenstrahls werden die verschiedensten chemischen Substanzen getestet. Als elektrische Energiequelle werden sowohl solar-elektrische wie auch nuklear-elektrische Antriebe getestet.

Bisher sind nur Ionentriebwerke mit kleinen Leistungen im Einsatz. Die prognostizierten Geschwindigkeiten, Schubleistungen und Beschleunigungen lassen zwar noch auf sich warten, dennoch wird in der Zukunft an ihnen wohl kein Weg vorbeiführen. Denken wir nur zurück an die Flugzeugentwicklung: Vor gerade einmal hundert Jahren fanden die ersten Motorflugversuche statt, mit Maschinen, die aus Holz, Leinwand und Drähten zusammengebaut waren. Heute erreichen wir mit modernen Flugzeugen alle Kontinente dieser Erde in wenigen Stunden. Hätten wir das den Flugzeugpionieren erzählt, sie würden es wohl nicht glauben.