In Genesis 3,17 steht geschrieben: Zur Frau sprach Gott: „Zahlreich will ich deine Beschwerden machen und deine Schwangerschaften. Unter Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und doch steht dein Begehren nach deinem Manne, er aber soll herrschen über dich.“

Bei der Rolle der Frau in der Gesellschaft und Familie hat sich das Christentum wohl am Judentum orientiert. Auch in der jüdischen Religion spielt die Frau eine untergeordnete Rolle.

Jedoch ist die Rolle der Frau in allen monotheistischen Religionen untergeordnet oder sogar unterdrückt und das seit etwa 3500 Jahren. Genauso alt ist jedoch auch die Gewaltverherrlichung von Mord und Totschlag, so wie es sie in keiner polytheistischen Religion gibt.

Im Alten und neuen Testament gibt es zahlreiche Bibelstellen mit frauenfeindlichen Aussagen aber auch mit gewaltverherrlichenden Schilderungen. Der Islam basiert teilweise auf den Lehren und Schriften aus Judentum und Christentum. Im Koran werden Mann und Frau gleichgestellt, doch weil Mann und Frau verschieden sind hat Gott beiden auch verschiedene Aufgaben zugeteilt. Traditionell wurde daraus dann eine Unterordnung der Frau unter den Mann.

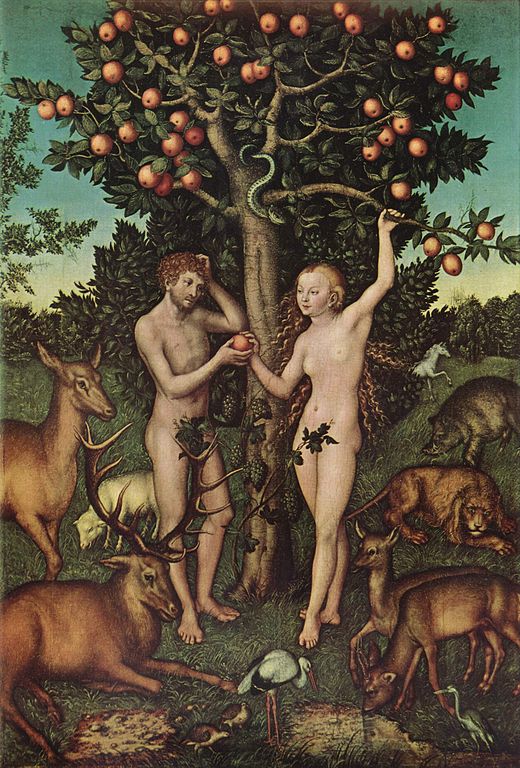

Jedoch möchte ich mich hier nur auf die Rolle der Frau im Christentum einlassen: Der Erbsündefall wurde vom aufstrebenden Christentum rigoros genutzt, um die Vorherrschaft des Mannes zu zementieren.

Das Christentum, das seinen Ursprung im Römischen Reich hatte, begann mit dem römischen Kaiser Konstantin dem Großen im Jahr 313 n. Chr. seinen religiösen Siegeszug, nachdem der Kaiser selber zum Christentum übertrat.

Die Franken, als kulturelle Nachfolger der Römer, machten die Kirche zur Staatsreligion in ihrem Einflussgebiet. Jedoch gab es damals, als im 5. Jahrhundert das Fränkische Reich sich anschickte Europa zu dominieren, auch noch andere Völker: so die germanischen Stämme. Diese hatten keine einheitliche Religion, jedoch waren alle ihre religiösen Riten und Kulte polytheistischer Natur. Von der christlichen Kirche wurden dieser Naturglaube als Heidentum bezeichnet, unterdrückt und unter Strafandrohung verboten.

Bereits die römischen Schriftsteller beschrieben die Stellung der germanischen Frau: „Die Frauen betrachtet ein jeder als die heiligsten Zeugen, und auf ihre Anerkennung legt er den höchsten Wert. Zur Mutter, zur Gattin kommen sie mit ihren Wunden, und ohne Zagen zählen und untersuchen diese Schläge und Stiche; auch bringen sie den Kämpfenden Speise und feuern sie an.“ (Tacitus, Germania). Und weiter formulierte Tacitus: „Manche Schlachtreihe, die schon ins Wanken geraten war und zurückflutete, brachten die Frauen … wieder zum Stehen: Sie bestürmten die Krieger unablässig mit Bitten, hielten ihnen ihre entblößte Brust entgegen und wiesen auf die unmittelbar drohende Gefangenschaft hin, die die Germanen viel leidenschaftlicher für ihre Frauen fürchten. … Den Frauen ist sogar … eine gewisse Heiligkeit und Sehergabe eigen, und deshalb achten die Männer ihren Rat und hören auf ihren Bescheid.“

Gegen diese romantisierende, schriftstellerische, tacitäische Beschreibung sprechen die Ehe und Scheidungsnormen der Leges Alamannorum. Zwar datieren sie deutlich später, dennoch können auch aus ihnen Rückschlüsse auf frühere Rechtsauffassungen gezogen werden. Pactus Alamannorum und Lex Alamannorum sind Bezeichnungen für die alemannischen Rechtsaufzeichnungen des Frühmittelalters. Sie zeigen, besonders im Vergleich des älteren Pactus mit dem jüngeren Lex klar auf, dass Ehescheidung incl. Güterstandsregelungen wahrscheinlich gängig waren. Erst mit der zunehmenden Christianisierung traten sie im Eherecht in den Hintergrund, und das Ehestrafrecht in den Vordergrund.

Dennoch wollen wir nicht von einer Gleichberechtigung reden, die bei den germanischen Stämmen zwischen Mann und Frau herrschte, zumindest nicht nach heutigen europäischen Vorstellungen. Dazu waren zum einen die körperlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau zu groß. Zudem waren die gesellschaftlichen Normative andere: Es wurde auf Nachkommen, auf Erben gesetzt, und diese zu bekommen, zu versorgen, zu erziehen war Aufgabe der Frauen.

Mit Karl dem Großen wurde auch der letzte germanische Stamm – die Sachsen – unterworfen und die christliche Kirche wurde als Staatsreligion verordnet. Lange Zeit pflegten die Sachsen ihren Naturglauben jedoch weiter, die christliche Kirche war allein Machtinstrument des Königshauses und seiner Vasallen. Dennoch setzte sich der christliche Glaube – erzwungener Maßen – endgültig durch.

Die katholischen Lehren, die auf Altem und Neuen Testament aufbauten, bestimmten im Mittelalter das kulturelle und gesellschaftliche Leben und sie unterstellten die Frau – in besonderer Härte – der Herrschaft des Mannes.

Auch Luthers Reformation brachte diesbezüglich keine Änderung oder Besserung. Im Gegenteil: In den folgenden zwei Jahrhunderten wurden zahlreiche Frauen – vor allem alleinstehende -, als Hexen angeklagt und bestialisch hingerichtet. Gleichberechtigung für Frauen war in einer männerdominierten Gesellschaft kein Thema. Frauen, die im 19. Jahrhundert für ihre Rechte kämpften, wurden zumeist von der Gesellschaft geächtet.

Die protestantische Kirche hat seit einigen Jahrzehnten schrittweise ihre Einstellung geändert, die katholische Kirche jedoch bis heute nicht.

Es ist daher für mich immer wieder erstaunlich, wie angeblich christlich geprägte Politikerinnen in der Öffentlichkeit für Feminismus eintreten, ohne die Rolle ihrer Kirche auch nur ansatzweise in Frage zu stellen. Dennoch haben wir in der Bunderepublik in den letzten Jahrzehnten mächtige Fortschritte in dieser Sache gemacht, obwohl wir noch lange nicht auf der Ziellinie sind. Die Kirche jedoch hat in Sachen Gleichberechtigung noch einen weiten Weg zu absolvieren.

Was die Erbsünde betrifft und deren christliche Auslegung, da war Deutschland vor ca. 100 Jahren schon einmal auf einem guten Weg; doch revanchistische und katholische Kräfte haben letztlich über den Fortschritt den Sieg davon getragen.

Darüber aber demnächst mehr.